在日本戰國時期中,名將們的家徽是十分具有特色性的。

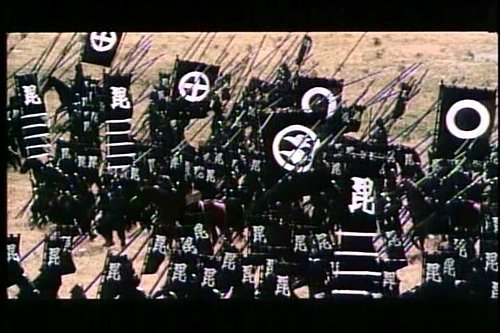

家徽的主要用途在於讓武士們在戰場上能夠區分敵我,除此之外也是公家(公卿貴族)、武家系族的地位象徵。通常在戰場上作戰時,大多將家紋繡在陣幕(圍陣的帷幕)、旗幟上面,以便於遠距離上的辨認。

日本最初的四大家族為「藤、源、橘、平」,後來衍生出各種分系。大約在西元十世紀時的源平合戰,便公家便開始有了家紋的繪製。而武家方面則稍晚,最初僅以紅白旗幟作為區分。直到鎌倉幕府時期,白旗成為了幕府軍專用的旗幟,因此幕府將軍源賴朝便賜給了部屬之一的佐竹一把繪有月亮的扇子,並命令將此紋用於旗幟上,這便是武家使用家徽的緣由。

佐竹氏家紋「五本骨扇中月紋」

另外,日本王室的十六瓣菊紋,也是源於鎌倉幕府時期。當時僅用於衣物、器具上,後來到了南北朝則被天皇下賜有功將士來使用。

後來,在江戶時期家紋的功能逐漸由戰爭目的轉為禮儀用途,許多大名(諸侯)將家紋用於刀鞘、器物上的裝飾。

家徽的組成大致上都有一定的型態,多半取自於動物、植物的花樣,其中植物為主流。常見的基本樣式有下列幾種:

葵紋

稻紋

井欄/井柱

梅紋

鱗紋

柏紋

酢漿草紋

桔梗紋

桐紋

鷹羽紋

「家徽見聞」中、町野左近將監敏康使用欄幹狀圓圈加上鷹的羽毛、菊池家用的是並排著的鷹的羽毛。後藤左京亮用的是交錯的鷹的羽毛、美馬家用的是鷹的羽毛加上二 個引両(引兩:家徽的一種。在圓圈裏有一到三根粗的橫線。新田氏、足利等的家徽。有的引兩也會沒有圓圈或者再加上豎線)、稲毛家用的是三根鷹的羽毛。摂州 的太田家是一個引両加上交錯的鷹的羽毛、加州的倉光氏是五根鷹的羽毛、中村家是圓圈加上交錯的鷹的羽毛、福井家是交錯的鷹的羽毛。在『長倉追罰記』只有菊 池用該家徽。戦國末期,土岐氏族的淺野家用的是交錯的鷹的羽毛。

橘紋

在『家徽見聞』記錄的時候(從應仁末年(1468)到文明二年(1470))、武家中不太看到用這個家徽的。薬師寺掃部助元隆用三個橘紋、小寺藤兵衛尉使用三個橘加上藤巴(藤巴:藤紋的一種。)。在戦國末期顯露鋒芒的井伊家用的橘紋十分有名。據說山中鹿介也想使用橘紋。

以下是著名武將們的家徽

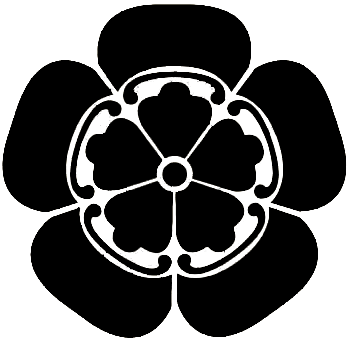

織田家的家紋為五木瓜

日本名將織田信長的家徽,另外也有「永樂通寶」紋。一個家族的家徽並非只有一個,織田信長的兒子則在顏色上有所區別。

豐臣家的家紋是五七桐,意味著「鳳凰棲息的桐木」

足利尊氏得到後醍醐天皇的封賜後、足利幕府以同一族的吉良、一色為首、以及以管料的畠山、細川家為首,擁有功勳的三好義長、松永久秀、上杉謙信、大友宗麟等 也受到了封賜,使用該家徽。最後的將軍足利義昭也仿照前例、賜給了織田信長,信長也同樣的賜給了秀吉和家康,由此感到自己的優越感。所以從這點上來說,家徽的作用就好像現在的勳章。

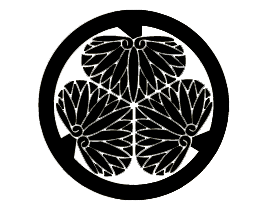

德川家

家紋是三葉葵

本來是京都賀茂神社的標誌。《家徽見聞》中寫道,丹波國船井郡的豪族西田家就是使用這個標誌的。在室町幕府第八代將軍時、葵紋還不是徳川家的家徽。據說 在古代丹波,就有了賀茂信仰,所以西田家就使用了賀茂神社的標誌。圖案的設計是兩葉蜀葵。三河地區的土豪松平,伊奈家等周邊地區的豪族的家徽發展很發達, 是因為加茂郡在奈良時候就有神戶了,所以從很早開始就流行賀茂信仰。葵紋也就成為了祭祀同一個神靈的豪族的共同家徽。慶長16年,葵紋才開始成為德川家特有的家徽。

武田家

認真的讀者們想必有注意到,這菱紋便是武田信玄的家紋。

另外,菱紋後來也有許多衍生版本。

上杉家紋是竹上飛雀

家徽見聞』中、朝倉下野守用的是竹子圍成的圓圈加上亀甲、粟飯原家用的是三根竹子、上杉家、箸尾藤徳丸用的是竹子的圓圈加上雀、河村家用的是交錯的竹子、明石越前守、上神、大鳥等用的是竹子的圓圈加上桐。竹加上雀這個家徽,從上杉家傳到了長尾、伊達家。伊達家は后来又和最上家一起使用這個家徽。

長尾家家紋是九曜巴

長尾景虎為當時長尾家家督,後來因迎接上杉憲政,憲政將關東管領禪讓給景虎

景虎也改名為上杉謙信,後人稱上杉謙信為越後之龍或者稱為軍神。

由於上杉信奉佛教的戰神:毘沙門天,更自詡為毘沙門天,所以其軍旗有時候也以「毘」的字樣作為象徵。

最後這是伊達家,與上杉家同樣為竹上飛雀,形式上略有不同。

參考資料

http://bbs.xhistory.net/read.php?fpage=3&tid=5059

http://www.wretch.cc/blog/au6vmp5846/17661123

http://tw.myblog.yahoo.com/tatsuyachen80/article?mid=604&prev=651&next=268&page=1&sc=1#yartcmt

P&M的教學目標

目前以2007NHK年度大河劇《風林火山》為主要介紹

歷史介紹﹞包含(歷史事件、歷史重要景點兩類)

介紹風林火山的歷史背景作詳盡的介紹

對現今文化的影響﹞包含(祭典介紹等)

針對當時所遺留下來的風俗作初步的介紹

2008年6月9日 星期一

戰國小常識─家紋由來與樣式

P 將暢談祭典對日本的影響

以上我們已陸陸續續推出許多關於祭典的文章,

都是跟風林火山的角色有關係,

風林火山是主要要探討的戲劇,

經由劇中主角留下的日本歷史,

並促使日本現在多處留有他們的遺跡,

以及他們的精神性,

也深深著影響日本的每一位民眾,

從祭典是最可以看出來的,

信玄公祭、謙信公祭、川中島合戰畫卷等,

都已表明著日本對歷史人物的崇拜及尊敬,

也促使日本有著他們特有的民族色彩及風俗民情,

而我們更可從祭典中,發現日本特有的特色及文化,

這是種文化的傳承,

不禁讓我想到了台灣,最具特色的慶典,

莫過於大甲媽祖遶境活動吧!

總之,我認為最能看出民族特性的方式即從祭典開始。

而我也從這裡開始,慢慢引領大家認識我們所不知道的日本。

82回謙信公祭

Gackt於2007年8月25日~26日以謙信扮像參加上越市・春日山地区「第82回謙信公祭」。 新潟25日出陣行列萬計185,200人、2日合計20萬3,100人參加給當地帶來相當大的經濟效果。

報紙報導(太陽報)

8/27 Gackt變白馬將軍鼓勵災民

在NHK大河劇《風林火山》中飾演名將上杉謙信的歌手Gackt,前日(25日)以劇中的白馬王子形象現身,出席新潟縣上越市的《第82屆謙信公祭》,並帶領由447人組成的大軍巡遊900米,期間更用角色的語氣高聲講話,鼓勵上月中受地震影響的災民,吸引約5萬名市民圍觀。

原文

NHK大河ドラマ「風林火山」で上杉謙信公役を演じているGackt(ガクト)さんが、8月25日(土)に予定されている謙信公祭の出陣行列に謙信公役として参加します!

現在放送中のNHK大河ドラマ「風林火山」にも登場し、脚光を浴びている上杉謙信公。その郷土の英雄をたたえて、大正15年に第1回が開催された、歴史と伝統をもつ謙信公祭は、今年で第82回の開催となります。

春日山神社境内で行われる謙信出陣の「武てい式」やNHK大河ドラマ「風林火山」の上杉謙信公役に出演しているガクト(Gackt)さんが参加する「出陣行列」、春日山城史跡広場で再現される「川中島合戦の再現」なども行われ、勇壮な戦国絵巻を堪能できます。

影片欣賞

Gackt參與謙信公祭

Gackt在祭典中,帥氣騎馬重現戲中場景

鼓勵市民片段

資料來源:

日文消息:http://blog.yam.com/zaq920/article/11349129

報紙消息:http://jpopforum.net/thread-217960-1-1.html

影片─土豆網

風林火山主題曲─Returner ~闇の終焉~

這首歌是Gackt以風林火山產生的啟發而做的曲子,是以等待征人歸來的女性為角度下去書寫的。

前半段帶著點抒情的曲風,中段則以巧妙的假音帶出高亢柔和的轉音,到副歌急轉為激烈的搖滾風格。與歌詞那種期盼著與死去的征人同歸的感覺十分的契合。

RETURNER~闇の終焉~

詞/曲:Gackt

演唱:Gackt

孤獨に怯えた月は 空を抱きしめながら

涙で見えない 貴方を探して叫んだ

貴方の瞳に映る私は 笑っていた

もう二度と逢えぬ 微笑みを前に

暗闇で叫び続ける貴方が見える

遠過ぎて…

壊れるほど私を 強く抱きしめて

もう一度逢えるなら 夢の中でいい

永遠の眠りをください

壊れるほど私を 強く抱きしめて

夢から醒めては消える

貴方の笑顔も愛し過ぎるその聲も

もう一度逢えるから 約束したから

溢れるほどの愛で優しく包んで

永遠の眠りをください

貴方が見えない…

おわり

關於上杉謙信的性別,究竟...?

猶抱琵琶半遮面(毆死)

關於上杉謙信有趣的小傳聞,僅供娛樂之用^_^

第一:歷史記載,上杉謙信死於“婦人病”

說起來,《當代記》這東西咱們中國人知道的不多,連日本人都很少有看過的,但在日本史學界確是小有名頭的史料。作者是伊勢龜山城主松平忠明,他的這部日記裏就寫到,“越後景虎大蟲にて卒す。”

這個嘛,什麽是“大蟲”呢,有人說是老虎,不過日本可沒這種說法。這個詞在日語裏已經是個死語了,但《明解古語辭典》裏卻明確的寫著:“大蟲”就是“婦人の血の道しゃくを起こすもの”,大致而言,就是婦人得的血崩之病吧。現在福井縣官幣神社有“大蟲神社”,就是祭祀掌管婦人病的神祗的。

OK,在堂堂第一手的歷史史料裏記載著“越後的長尾景虎死於婦人病”,上杉謙信能是男人嗎?當然不是,簡直廢話一樣。

第二、上杉謙信奇特的生理周期

這是有大量史料證明的,上杉謙信這傢夥有個很怪的病,就是每月10日前後都會腹痛,而且因此不能騎馬,“X月10日、謙信公腹痛をおこし…”,這樣的記載在上杉家的軍記裏是相當多的,好幾次,還因此取消了出陣。腹痛的原因......不明。

關東出陣的時候,上杉軍已經把北條打的千鈞一髮,6月11日,上杉忽然腹痛而撤退回廊橋城。這在《松平記》裏是記載的清清楚楚的。

上面說謙信死於“大蟲”,還有人記得他倒在茅廁裏是幾月幾號嗎?兩種說法:3月9日或11日,也就是10日前後。

這下完全明白了吧?謙信的詭異定期腹痛,只有用女人的特有生理周期才能解釋,謙信很不幸的,這麽堅強的女人,卻也被痛經折磨,而1580年3月10日前後那一次,不知怎的,造成血崩,竟然就倒在廁所裏——瞧這個倒楣地方,還不說明問題嗎?辦公室裏女職員每月總有幾天上廁所特別勤,爲什麽?

謙信關東出陣的日期一般都定在15日左右,現在諸位曉得是爲什麽了,他要等生理周期差不多要完了再出發,用心良苦啊,可惜有時碰上長期戰爭還是沒辦法。

第四次川中島合戰是在當年9月10日,謙信真不容易,竟然是在這樣一個特殊的日子毅然克服生理病痛單騎沖陣!當然,如果是影武者就另說了。

然而,大家想到沒有?武田信玄這小子真他媽夠陰的,不知如何得到情報,竟然算准了日子搞“啄木鳥戰法”,挑起決戰。男不與女鬥,更何況還利用人家生理弱點,無恥啊無恥。不擇手段無過於此!

第三、這點是常識了,謙信是那樣一個頂天立地的人物,卻意外的完全戒絕女色。

雖說可以以宗教情結來勉強解釋,但那種聖徒般的情感會存在在一個完全不在乎殺伐的人身上嗎?既不戒殺,何必戒色?而如果以謙信是一個女人來解釋,就簡單的多了。而且,我們都知道,女強人經常有兩種類型,一種是欲望特別強的,另一種則近乎無欲,看來謙信屬於後者。

第四、來自外國的記載......

當時的葡萄牙人對日本是有相當的瞭解的,而毗鄰的西班牙正在領導海上霸權的時候,因此也對東方的探索不遺餘力。國王腓力二世,就是組建了無敵艦隊稱雄七海的那位,就曾經派遣過商人到東方,尋找黃金和香料,也考察當地的情況。

其中一個叫ゴンザレス(不知道怎麽拼寫)的人,發回給腓力二世一份報告書,提到了會津上杉景勝(當時上杉已經轉封會津了)。報告中提到:“他(景勝)的Tia曾經開發土地、開鑿金礦,後來將黃金全部運到了現在的領地”。——上杉氏開發的佐渡金大概沒人不知道吧。

這個嘛,衆所周知,上杉謙信實際上是景勝的伯父啦。這就有問題了,因爲西班牙語裏面“伯父”是“Tio”,而“Tia”是“姑姑”......

也就是說,這個外國人不知通過什麽渠道已經知道了:上杉謙信是女人,他是景勝的姑姑而非伯父。

第五、上杉畫像中的隱喻

那年頭,不少大名、武將都留下了肖像畫。而且除了描繪自己的形貌外,一般也會在背景中反映自己的特點。比如武田信玄吧,他的畫像就在背景中畫著紅蓮之火,自己的身貌更宛如不動明王。

上杉謙信的畫像似乎是成心和武田對著,他選用的是毘沙門天的造型,這大概也很順理成章吧。然而很詭異的,這副畫像中,上杉謙信手持鐵棒,站立雲端——這都是傳統的宗教造型,但他腳下卻畫著一個赤紅色的木杯。

無緣無故畫木杯作甚?

《古語拾遺抄》裏提到,那個時代,用瓶子來象徵男性(我們聯盟的瓶子大人不就是男的嘛),而杯子卻是女性的隱喻......

在自己的畫像中畫上杯子,大概可以折射出性別意識並未泯滅只是遭到強行壓抑的上杉姐姐的痛苦心理吧。

第六、高個兒乎?矮個兒乎?

非常逗的一件事情,上杉謙信研究中的一個難題是他到底是個高個子還是個矮個子?

即使在現代的通俗小說裏都有兩種版本,海音寺潮五郎氏的《天と地と》以及南條範夫的《上杉謙信》都說謙信個子很矮,但津本陽的《武神之階》卻說謙信是個大個兒。

這些作家都不是胡說的,他們都有相關的古代軍記或者隨筆可以做參考。

看來謙信到底是高是矮早就有不同說法。

基本而言,根據考證,上杉謙信的身高是5尺2寸,也就是156公分左右的樣子,無論按什麽時代的標準,確實都不能算高個兒。然而,古代書籍中稱謙信“高大”的記載卻相當多。

爲什麽?其實很好解釋,因爲這些作者大約知道謙信其實是個女人,一個女人有1米56,在戰國時代的日本,絕對可以算高個了。

俺老人家現在1米75,放在男人堆裏誰都不說俺高,如果不幸變性做了女人,嘿,到哪里都高人一等也。一個道理嘛。

高個的謙信,如此而已。

第七、謙信遺骨移葬之迷

上杉景勝時代,隨著秀吉一道命令,上杉氏被迫離開多年稱雄的越後,轉封會津。後來,關原以後,家康一道命令,又轉封米澤。

非常奇怪的是,每次搬遷,上杉家都要把謙信的墓掘開,取出盛放謙信遺骸的壺,一起帶走,到新領地後再重新入葬。

這是爲什麽?按照當時的習俗,祖先的墳墓是不能輕易動的,否則就是不孝不敬。

唯一的解釋:謙信遺骸本身有著大秘密,上杉氏要帶著這個秘密一直在身邊,不允許其脫離自己的控制範圍。

什麽秘密?傻,看了這麽多你還不明白?因爲上杉謙信是個女人。德川時代,特別喜歡在繼承問題上找茬兒廢絕大名,如果讓德川幕府知道上杉家當年的當主是女人,多半就是滅頂之災啊,此事比性命還要緊,當然不可大意。

第七、細膩的書人和詩人謙信

謙信的筆迹是有傳世的,從現存的筆迹看,相當的纖細,與武田信玄剛健強勁的書法恰恰形成對比。甚至可以說,如果是一個男人寫的字,謙信的筆迹有點兒過於纖細陰柔了,完全不象一個八方無礙的名將。

不獨筆迹,謙信的文化品味也很特殊。

《源氏物語》在當時是很少有戰國武將閱讀的,更很少有戰國武將喜好,因爲這是一部戀愛物語,完全與武家之道無關甚至相左。公卿讀之情有可原,今川義元這樣的傢夥讀讀也很正常,不過你們能設想武勇著稱的謙信竟然也是此道的愛好者嗎?然而不幸的是,事實上,謙信不僅僅是《源氏物語》的愛好者,而且這還似乎是他從小閱讀的教科書。這個....

..謙信從小受的教育就很女性化啊。

謙信上洛的時候,曾經向當時的關白近衛前嗣索要和歌集《三智抄》,當時就讓前嗣吃驚不小。越後的田舍大名(鄉巴佬)竟然玩兒和歌,而且要一部以“雅歌”(戀歌)之風情著名的和歌集?!

從謙信的文化風格和文化口味看,至少也可以說是女性化嚴重,或者特“婉約”的那種.......

反正俺沒看出“豪放”來。

第八、《松平記》用“麗”來形容謙信的容貌

《松平記》裏詳細的記述了謙信去世前的樣子。其中有這樣的描寫:“看到主君うるわしき禦様子,諸臣喜上眉梢”(爲了方便理解,留下一處不翻譯),這是謙信已經由直江實綱的夫人爲其整妝(臨死前整容)後又回光返照時群臣的反應。

“うるわしき”據說有“元気な”的意思,也就是寫謙信回光返照,但是,同樣這個詞也可以寫做“麗しき”,如果是那樣,就是群臣被整妝後謙信容顔之“美麗”所感動並感到欣慰了。

用“麗”來形容男人的容顔,無論如何也太過分了點兒,除非是形容男寵、面首這樣的女性化的男人,而這裏居然用來形容謙信。

看來48歲的謙信即使到了奄奄一息的時候,稍微化化妝還是很有魅力的,只不知爲這魅力所吸引的是女人還是.......男人?

第九、謙信的交際

謙信上洛的時候,曾經多次拜謁將軍足利義輝的宅邸。有好幾次,在義輝不在場的情況下進入足利內宅,與其母親和妻子交談,關係相當近密。對此,謙信、義輝、義輝的母親、妻子都處之如常。

謙信確實和義輝頗有交情,但再好的朋友,經常自己跑去和人家的母親、妻子等女眷混在一起,總之是太不避嫌了吧?然而,將軍本人也好,他的女眷也好,無人對此表示過一絲一毫的不滿,甚至覺得是非常自然之事。

這大概是因爲謙信已經告訴足利將軍的內眷:咱們是同性,於是大家心理上自然毫無彆扭之感。

另外,謙信並非吝嗇之人,但他上洛之時,對宮中的女官卻毫無饋贈,甚至沒有什麽接觸。當時的女官留下的《お湯殿の日記》詳細記載了上杉上洛每日的日程,除了拜謁天皇、將軍,就什麽都沒有了。

這也不正常。任誰都知道這幫宮廷裏的女人的重要,後來織田信長上洛,留秀吉守京都,對宮中頗有打點,就差沒勾搭兩個了。威風凜凜的大將謙信,本來應該是很容易討女官的喜歡並因此博得很多額外聲譽的。但他似乎有意回避這些,這是不是又和他女性的心理或多或少有些關係呢?

第十、謙信的心理潔癖

當我們逐漸發現了謙信的本來面目,我們就越來越能理解他爲什麽與武田信玄在感情性格上那樣的格格不入了。

武田信玄不義、殘忍、好色。上杉謙信似乎特別厭惡的就是他的好色和違背倫常。他不是說過嗎?追放父親、殺死妹夫,身爲亂世之人,或者是不得已而爲之,但與侄女通姦,違背人倫,是禽獸也,絕對不能允許!

不義甚至不孝都還好說,好色卻是絕對不能允許的“惡行”,多麽強烈的女性的愛憎!

第十一、白山神社的神像

越後白山神社供奉的正是毘沙門天,而非常奇怪的是,這尊神像卻是一個騎馬的女神,旁邊還懸挂著“毘”字旗幟。

以“毘沙門天”自居的上杉謙信,卻允許自己的領國內有女性的毘沙門天神像存在?

第十二、異性裝扮癖謙信??

謙信最有名的造型是什麽?包著頭巾的樣子,而頭巾是當時女性使用的服飾。另外,在上杉神社中供奉著一件“紅地雪持柳繍襟辻ヶ花染胴服”,據說是謙信生前所穿的服飾,俺把圖貼上,大家看看像是男人穿的還是女人穿的吧……

轉貼於http://sts.nthu.edu.tw/board/read.php?f=3&i=413&t=413

2008年6月8日 星期日

風林火山寫真集─龍的化身

越後之龍

擁有視覺系美男子之稱的Gackt,人生第一部古裝劇場就獻給了NHK的大河劇「風林火山」,在劇中飾演戰國時代的「越後之龍」武將-上杉謙信,一個全新的形象面貌,從現代貴族般王子的氣息,幻化成英勇的古代武士,不僅以全新的古裝驚豔歌迷、影迷之外,更為此劇創下了超人氣的收視率。

無論是Gackt身上自然散發出的王者風範,或是獨特的美男子形象,各重要場景的裝扮表情…等,都盡收於這本跨時代劇「風林火山」的影視寫真集裡。不僅如此,還有詳盡的劇情介紹及場景拍攝記錄,要帶給歌迷影迷們跨時代的震撼美感以及最完整的經典收藏。

圖片與介紹轉於博客來網路書店。

http://www.books.com.tw/exep/prod/magazine/magfile.php?item=M020007491

第四次川中島合戰經過

本次主題將配合日本網站:《長野市「信州‧風林火山」特設官網》的動畫截圖簡略的介紹不僅是大河劇《風林火山》中最高潮的片段,也是日本史上頗負盛名的戰役─第四次川中島合戰的戰爭經過。

第四次川中島合戰的經過

在知道上杉軍於川中島出現、後武田信玄於8月16日由甲斐出兵。

上杉軍這次則與第一次至第三次的作戰方式迥異,先是涉過川中島北邊的犀川及南側的千曲川後,登上了位在川中島南邊的妻女山布陣。

與川中島東方的海津城相對峙。

武田軍則在8月24日於川中島西方的茶臼山布陣以牽制上杉軍。形成雙方各自阻住對方退路的局面。

一直至8月29日時,武田軍穿過川中島的中心地帶八幡原進入海津城內,才結束對峙的場面。此時、妻女山上的上杉軍兵力約有一萬三千、在海津城中的武田軍約有兩萬,以武田軍的兵力居於優勢。

隨後,武田軍在9月9日深夜採取了行動。根據『甲陽軍鑑』的記載、當時武田信玄採用了軍師山本勘助的「啄木鳥戰法」。

依照此戰法、武田信玄率領本隊約八千人於八幡原布陣,而另一方面則由高阪昌信、馬場信春等人率領支隊一萬二千人夜擊妻女山、將上杉軍驅趕到八幡原後予以挾擊。但是、上杉謙信察覺了武田軍的意圖、他在10日拂曉(據傳是早上六時左右)趁著濃霧、全軍開拔至八幡原,對上了武田本陣。

武田軍八千人軍以鶴翼之陣應戰,上杉軍擺出了特有的車懸之陣。

經一番激戰後,武田信玄之弟武田信繁與軍師山本勘助、大將諸角虎定(諸角昌清)、初鹿野忠次、油川彥三郎、安間弘家、三枝守直等上級將領一一陣亡,陷入了逼近崩潰的情勢,不過夜襲失敗的武田支隊已從妻女山下山,先是擊退了上杉軍的殿後部隊甘粕隊後、於早上巳、午時左右(早上前10時~12時)抵達八幡原。形成兩軍夾擊上杉軍的形勢。

上杉軍開始退往犀川渡河,最後退到川中島北方的善光寺,雙方的戰鬥才算告一段落。最後上杉軍與善光寺中佈署的三千部隊會合後回師至越後。

此處可觀賞動畫全程解析,包含武田軍與上杉軍陣行、出戰路線等詳細介紹:

長野市「信州‧風林火山」特設官網 http://www.furin-kazan.jp/nagano/index.php

川中島合戰

川中島合戰,是日本戰國時代甲斐國大名武田信玄與越後國國主上杉謙信之間發生在川中島數次大小戰役的總稱。發生於天文22年(西元1553年)10月到永祿7年(西元1564年),前後總共五回。

開戰的原因,是上杉軍意圖協助北信濃豪族村上義清等人奪回領地、並同時阻止武田軍的勢力向越後國延伸。而戰後的結果,上杉軍未能奪下北信濃,北信濃仍持續為武田信玄所占領。

川中島位在現今日本長野縣長野市,是犀川與千曲川之間所沖積出來的區域,並且是從越後國進入信濃國的必經之地。對於甲斐國與越後國來說,川中島的得失將象徵著國土的威脅及拓展的掌控權。因此川中島的地理位置十分具有重要性。

川中島現況

位於兩河相接之處的沙洲即是當時的戰場

天文22年 (1553年8月) 第一次川中島合戰 (又稱布施戰役)

天文22年時,武田信玄攻下信濃、驅逐了原本佔有此處的村上義清和小笠原長時等國人眾。失去領地的他們被長尾景虎(上杉謙信)所收留,景虎命令上田的房景出兵鎮守,更答應信州各將的簽署求援,協助奪回領地。

於是長尾軍與武田軍即開始發生衝突。在第一次川中島之戰中,長尾軍在擊退武田軍的前鋒隊後撤軍、雙方都無重大損失。長尾景虎在第一次會戰後,為了提升自家的威信及鞏固權力,上洛拜見征夷大將軍足利義輝。武田方則開始進行軍制改革、為再度的衝突做準備。

1555年3月(弘治1年) 第二次川中島合戰 (又稱大塚對陣)

武田軍與上杉軍在信濃境內的犀川兩岸對峙,隔江佈陣。上杉謙信在善光寺扎紮營,武田信玄則在三公里外的大塚駐軍。由於大塚地勢較低,武田軍的補給路線長,戰略上是上杉謙信佔上風。雙方僵持了一段時間,最後是武田請出了今川義元出面,將犀川(善光寺以北割讓給謙信,結束了近兩百天的對峙。

1557年2月(弘治3年)第三次川中島合戰

武田信玄杉煽動越後大熊朝秀、與城資家叛亂,並趁機出兵攻佔葛山城,此時越後大雪紛飛,謙信想出兵救援也動不了,4月中雪融之後,越後軍出兵越過國境南下,抵達岩鼻,而後奪善光寺佈陣,而武田則回到松本平,雙方在上野原交戰,根據流傳下來的記載,這一次謙信似乎有意開戰,但武田仍採取避戰態度,而到了八 月情勢快要無法控制之時,信玄透過正室三條夫人向本院寺十一代座主顯如,在越中發動一向一揆,逼迫謙信退兵前往越中,第三次川中島合戰結束。

第四次川中島的佈戰圖

川中島合戰中,最有名的便是第四次川中島合戰。

當時雙方都各自宣佈自己獲勝。

這場戰役的戰死者,有一說是上杉軍三千多人、武田軍四千多人,加上受傷者累計傷亡率上杉方72%、武田方88%。

傳說,在這場戰鬥中上杉謙信曾一度單槍匹馬殺入武田陣中砍殺武田信玄,並有經常在歷史小說與歷史劇中出現的經典畫面─「三太刀七太刀」。

什麼是「三太刀七太刀」?

請參照此教學網誌的相關主題:

請點選此處

根據甲陽軍鑑的說法,這場戰役「前半是上杉獲勝、後半是武田獲勝」。在戰術上上杉軍成功地破解了武田軍的奇襲,而且殺死了武田方很多重要的名將;但是戰略上是武田的勝利因為他仍繼續占領有大部份北信濃。犀川以南的信濃為武田、犀川和善光寺以北仍為上杉的勢力範圍。

1564年8月(永錄7年) 第五次川中島合戰 (又稱鹽崎合戰)

武田信玄出兵攻打上野國西邊,雙方又再川中島對上,但是這次雙方再也不輕言開戰,只對峙了60天就撤兵了。

參考資料:http://home.gamer.com.tw/blogDetail.php?owner=vic1211tw&sn=948

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E4%B9%8B%E6%88%B0

http://tw.myblog.yahoo.com/tatsuyachen80/article?mid=268&prev=604&l=f&fid=25